in Baden und Württemberg im 19. und 20. Jahrhundert

Übersicht in einigen

Daten:

(Industriegründungen,

innovative Erfindungen; Landwirtschaft; Handel; Verkehr, Energie, Geld,

Bevölkerungsentwicklung, Qualifikation; Soziale Frage; weitere Rahmenbedingungen)

Gliederung:

1. Entwicklung bis zum 19.

Jahrhundert: Handwerk und Gewerbe

2. 19. Jahrhundert I:

Beginn der Industrialisierung

3. 19. Jahrhundert II:

Hauptphase der Industrialisierung ab 1850

4. 20. Jahrhundert I: Hochindustrialisierung und

Krisen

5. 20. Jahrhundert II: Wiederaufbau und

Globalisierung

6. Große Industriekonzerne in Baden-Württemberg

(Stand: 2003)

| 1618-1648 Dreißigjähriger Krieg |

1. Entwicklung

bis zum 19. Jahrhundert:

Handwerkliche Produktion,

Kleingewerbe und Manufakturen

1650 Calwer (Woll-)Zeughandelskompanie gegründet

1720ff Uhrenherstellung (Kuckucksuhren) im Schwarzwald

1758 Dekret zur Ludwigsburger

Porzellanmanufaktur

1758 Dekret zur Ludwigsburger

Porzellanmanufaktur

1767

Schmuck-und Uhrenindustrie Pforzheim durch

Edikt gegründet

1770 Erfindung der Neigungswaage

durch P.M.Hahn; Beginn der Fertigung von Präzisionswaagen

im Zollern-Alb-Kreis

[Bild (Briefmarke BRD,1992): 225 Jahre

Gründung der Schmuck- und Uhrenindustrie Pforzheim durch Edikt von Markgraf

Karl Friedrich von Baden;

Abbildung eines Anhängerss von 1890 und einer Uhr von 1990]

[Entwurf der Briefmarke: Annegret Ehmke]

2. 19. Jahrhundert I: Beginn der Industrialisierung.

Schwerpunkte: Textilverarbeitung, Papiermaschinen

| 1806 Großherzogtum Baden + Königreich Württemberg |

1809 Erste mechan.Spinnerei Badens in St. Blasien gegründet

1810 Carl Bookshammer bringt

die erste englische Spinnmaschine nach Württemberg (Berg/Stuttgart)

1816/1817 Mißernten

und Hungerjahre; Auswanderung

1817 Gründung der Zentralleitung

für Wohltätigkeit

1817ff Industrieschulen

in Südwestdeutschland gegründet

1817 Laufrad Draisine

durch C. Drais/Karlsruhe erfunden

1817 - 1866: Rheinkorrektur;

Rhein wird besser schiffbar

1818 Landwirtschaftliches

Hauptfest in Cannstatt gestiftet

1818 Gründung des Landwirtschaftlichen

Instituts

Hohenheim

1822 Uhrenfabrik Kienzle

in Schwenningen gegründet

1824 Erstes Dampfschiff

("Wilhelm") auf dem Bodensee

1824 Zollvertrag Württembergs

und Hohenzollerns

1825 Älteste technische

Hochschule Deutschlands in Karlsruhe gegründet (Polytechnikum)

1826 Erste mechan. Baumwollweberei

Südwestdeutschlands in Heidenheim

1828 Zollverein mit Bayern

1829 Gründung des Polytechnikums

Stuttgart

1830 Zündholzfabrik

Kammerer

in Ludwigsburg

1834/1835: Beitritt zum Deutschen

Zollverein

1837 Voith baut in Heidenheim

die erste Papiermaschine

1837 Zuckerfabrik in Waghäusel

gegründet

1838 Gesetz über den

Eisenbahnbau in Baden verabschiedet (Mannheim- Basel) (s. extra Seite "Eisenbahnen

in B.+Württ.")

1841 Erste Dampfmaschine

in Württemberg

1843 - 1880 Bau der Staatseisenbahnen

in Württemberg

1846 Erste Eisenbahnstrecke

in Württemberg eröffnet (Cannstatt-Ludwigsburg)

1846

+ Friedrich List (Volkswirtschaftler) gestorben

1846

+ Friedrich List (Volkswirtschaftler) gestorben

[Bild (Briefmarke BRD, 1989):

200. Geburtstag des Nationalökonomen und Wirtschaftspolitikers Friedrich List;

Portrait von F.List, Eisenbahnzug des 19. Jhdt.]

[Entwurf der Briefmarke: Dieter von Andrian]

1846 Maschinenfabrik Esslingen

(Lokomotivenbau Kessler)

gegründet

1848 Gründung der "Zentralstelle

für Handel und Gewerbe" in Württemberg mit Ferdinand

Steinbeis

1848 Finanzkrise, Bankenkrise,

Firmenpleiten in Baden

| 1848/1849 Deutsche Nationalversammlung; Revolution |

3. 19. Jahrhundert II: Hauptphase der Industrialisierung.

Schwerpunkt: Maschinenindustrie

1853 Württ.Metallwarenfabrik

(WMF) in Geislingen gegründet

1855 F. Steinbeis

wird Leiter der Zenralstelle für Handel und Gewerbe

1855 Gründung von Handels-

und Gewerbekammern in Stuttgart, Ulm, Heilbronn und Reutlingen

1857 Hohner-Musikinstrumentenbau

in Trossingen begründet

1859 Firma Märklin,

Spielzeugfabrik, in Göppingen gegründet

1859 Landmaschinenfabrik

Lanz in

Mannheim gegründet

1860 Erste Arbeiterbildungsvereine

1861 Uhrenfabrik Junghans

in Schramberg gegründet

1862 Flügel- und Klavierfabrik

J.A.Pfeiffer

in Stuttgart gegründet

1862 Einführung der

Gewerbefreiheit

1863 Erste Gewerkschaft

in Baden

1865 Badische Anilin- und

Sodafabrik (BASF) in Mannheim gegründet

1867 Offiz. Gründungsdatum

der Firma Voith in Heidenheim

| 1871 Deutsches Reich |

1872 Mauser-Werke

(Waffenfabrik) in Oberndorf gegründet

1873 NSU

(Fahrradwerke) in Neckarsulm gegründet

1877 Margarethe Steiff

eröffnet Filz-Näh-Geschäft in Giengen

1883 Motorenfabrik Benz

& Cie in Mannheim gegründet

1883 Daimler-Motorenfabrik

in Cannstatt gegründet

1886 Geburtsstunde des Automobils;

Benz, Daimler, Maybach

1886 Robert Bosch

eröffnet feinmechan.Werkstatt in Stuttgart

1891

Drehstromübertragung von Lauffen nach

Frankfurt

1891

Drehstromübertragung von Lauffen nach

Frankfurt

[Bild (Briefmarke BRD, 1991):

Drehstromübertragung vom Neckar- Kraftwerk Lauffen nach Frankfurt am Main:

Energieübertragung, Elektrizität]

[Entwurf der Briefmarke: Paul Effert]

1891 Salamander (Schuhfabrik)

in Kornwestheim gegründet

1894/1885 Erstes europäisches

Flusskraftwerk zur Stromerzeugung in Rheinfelden

(Baden) am Hochrhein

1895 Erstes Elektrizitätswerk

Württembergs in Ulm

1897 Maggi,

Nahrungsmittelfirma, in Singen gegründet

1899 C.H.Knorr,

Nahrungsmittelfirma, in Heilbronn gegründet

4. 20. Jahrhundert I: Hochindustrialisierung und Krisen

Schwerpunkte: Fahrzeug-, Luftfahrt- und Rüstungsindustrie; Elektroindustrie

1900 Erster Zeppelin

startet bei Friedrichshafen

1902 Bosch

erfindet den elektrischen Magnetzünder

1903 Fa. Steiff

(Teddybären und Co.) expandiert in Giengen

1908 Luftschiffbau Zeppelin

in Friedrichshafen gegründet

1909

Maybach-Motorenwerke

in Friedrichshafen gegründet

1914 Flugzeugwerke Friedrichshafen

durch C. Dornier gegr.

| 1914-1918 Erster Weltkrieg |

1919 Besetzung Badens durch

Frankreich

| 1923 Inflation und Einführung der "Rentenmark" |

1923 - 1938: Neckarkanalisation

von Mannheim bis Heilbronn

1926 Fusion zur Daimler-Benz-AG

in Stuttgart

1927 Hirth-Motoren-

GmbH in Stuttgart gegründet

1931 Porsche-AG

(Autohersteller) in Stuttgart gegründet

| 1939-1945 Zweiter Weltkrieg |

5. 20. Jahrhundert II: Wiederaufbau und Globalisierung der Wirtschaft.

Weitere Schwerpunkte:

Informationstechnologien und Dienstleistungsbereich

1948 Firma Zeiss beginnt neu in Oberkochen

1950 Heinkel-

Motorenwerke in Stuttgart gegründet

1952 IBM Deutschland: Entwicklungslabors

in Böblingen

1968 Neckarkanalisation von Heilbronn/ Stuttgart bis Plochingen

1972 SAP (Softwarehersteller) in Mannheim/Walldorf gegr.

1998 Fusion zu Daimler-Chrysler

6. 2003: Große Industriekonzerne in Baden-Württemberg (Stand 2003)

Eine Übersicht der 50

größten Industriekonzerne mit Geschäftsstandort in Baden-

Württemberg (Rangfolge nach Umsatz im Jahr 2003) enthält auch

eine ganze Reihe von Firmen, die auf Gründungen vor 100 oder 150 Jahren

zurückgehen, auch wenn sich die Firmenstruktur durch Kooperationen,

Beteiligungen, Zukäufe, Fusionen, Ausgründungen u.ä. sehr

verändert haben.

Die Rangfolge (nach Umsatz

im Jahr 2003, wobei die Nr.1, Daimler-Chrysler, einen Umsatz von ca. 136

Mrd. €, ausweist, die Nr. 50, Agilent in Böblingen, einen Umsatz

von ca. 1 Mrd. €) ergibt folgendes Bild, das auch für die Standorte

und für die Branchen interessant ist:

1. Daimler-Chrysler,

Stuttgart (Automobile u.a.)

2. Robert Bosch,

Stuttgart (Kfz-Zulieferer, Elektro)

3. EnBW, Karlsruhe (Energie

u.a.)

4. ZF, Friedrichshafen (Kfz-Zulieferer)

5. SAP, Walldorf (Software)

6. IBM Deutschland, Stuttgart/Berlin

(Computer)

7. Heidelberger Zement,

Heidelberg (Bau)

8. Röchling-Gruppe,

Mannheim (Elektro, Maschinenbau)

9. Bilfinger & Berger,

Mannheim (Bau)

10. Porsche,

Stuttgart (Automobil)

11. Hewlett Packard, Böblingen

(Computer)

12. Südzucker, Mannheim

(Lebensmittel)

13. Carl Zeiss

Stiftung, Heidenheim (Optik)

14. Freudenberg, Weinheim

(Kfz-Zulieferer, Textil)

15. Heidelberger Druckmaschinen,

Hd. (Maschinenbau)

16. Mahle, Stuttgart (Kfz-Zulieferer)

17. J.M.

Voith, Heidenheim (Maschinenbau)

18. Behr, Stuttgart (Kfz-Zulieferer)

19. Debitel, Stuttgart (Mobilfunk)

20. ABB, Mannheim (Elektro,

Kraftwerksbau)

21. Roche Deutschland, Grenzach-Whylen

(Pharma)

22. IWKA, Karlsruhe (Wehrtechnik,

Maschinenbau)

23. Dürr, Stuttgart

(Anlagenbau)

24. John Deere, Mannheim

(Fahrzeugbau)

25. Burda, Offenburg/München

(Medien)

26. Altana Pharma, Konstanz

(Pharma) Getrag, Ludwigsburg (Kfz-Zulieferer)

27. Holtzbrink, Stuttgart

(Medien)

28. Pfizer- Gruppe, Karlsruhe

(Pharma)

29. Michelin, Karlsruhe

(Reifen)

30. MVV, Mannheim (Energie,

Verkehr)

31. M+W Zander, Stuttgart

(Gebäudetechnik)

32. Stihl, Waiblingen (Motorsägen,

Elektrogeräte)

33. LUK- Gruppe, Bühl

(Kfz-Zulieferer)

34. Iveco, Ulm (Fahrzeugbau)

35. J. Eberspächer,

Stuttgart (Kfz-Zulieferer)

36. Paul Hartmann, Heidenheim

(Hygieneartikel)

37. Ed. Züblin, Stuttgart

(Bau)

38. Trumpf, Ditzingen (Maschinenbau)

38. Festo-Gruppe, Esslingen

(Pneumatik)

40. Alcatel SEL, Stuttgart

(Elektronik)

40. Merckle/ Ratiopharm,

Ulm (Pharma)

40. Wieland-Werke, Ulm (Metallverarbeitung)

43. Mann + Hummel, Ludwigsburg

(Kfz-Zulieferer)

44. Alcan Holdings Germany,

Singen (Aluminium)

45. Campina, Heilbronn (Lebensmittel)

46. Hugo Boss, Metzingen

(Textil)

47. Fuchs Petrolub, Mannheim

(Schmierstoffe)

48. Kärcher, Waiblingen

(Reinigungsgeräte)

48. SEW Eurodrive, Bruchsal

(Antriebstechnik)

50. Agilent, Böblingen

(Messtechnik)

(Rangreihe der Spitzenreiter nach der Stuttgarter Zeitung vom 31.7.2004)

[Rangreihe der 20 größten

Handelsunternehmen: siehe

rechte Spalte]

in Baden und Württemberg im 19. und 20. Jahrhundert

Einige Entwicklungslinien bis zur Gegenwart:

Gliederung:

8. Einleitung: Vom armen Agrarland zum

Industriezentrum

9. Anfänge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert

10. Aufschwung der Industrie im Königreich Württemberg

ab 1840

11. Entwicklung im Großherzogtum Baden

12. Industrialisierung im 20. Jahrhundert

13. Große Handelsunternehmen in Baden-Württemberg

(Stand: 2003)

8. Einleitung: Vom armen Agrarland zum Industriezentrum

Baden-Württemberg gehört heute zu den wohlhabendsten Regionen in Deutschland und zu den am stärksten industrialisierten Ländern der Bundesrepublik.

Diese Situation ist besonders erstaunlich, wenn man die Lage im Großherzogtum Baden und im Königreich Württemberg zu Beginn des 19. Jhdt. betrachtet: Beide Länder gehörten damals zu den sehr armen Ländern in Europa. Die Länder waren überwiegend von der Landwirtschaft geprägt (wobei die meist vorherrschende Realteilung nur kleine und unrentable Bauernhöfe erlaubte); es gab nur kleine Städte; Bodenschätze waren kaum vorhanden (siehe dazu noch das Lied "Preisend mit viel schönen Reden"); die großen Verkehrs- und Handelsstraßen liefen anderswo. Dazu war wenigstens Württemberg durch seine prachtliebenden Herzöge und die vielen Kriege ausgepowert.

In der linken Spalte sind einige Daten zur Entwicklung, zur Gründung der wichtigsten Industrien usw. zusammengestellt.

Hier finden sich einige Anmerkungen zu drei Fragen::

- Wie war es möglich,

dass in einem so armen Land eine so erfolgreiche Industrialisierung erfolgte?

Welche besonderen Bedingungen waren gegeben?

- Wo bestehen Unterschiede

in der Entwicklung in Baden und in Württemberg?

- Wie wirkt sich die Geschichte

der Industrialisierung auf die Struktur der Wirtschaft im Südwesten

aus - und auf die landschaftliche Prägung?

9. Anfänge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert:

Die Industrialisierung begann

in Baden und Württemberg relativ spät und anfangs ziemlich langsam.

Ein Grund dafür war die anfangs konservative und ablehnende Einstellung

zu Fabriken und Maschinen. Außerdem fehlte Kohle o.a. als Energie.

Aber was sollte man machen

zum Überleben in den Notzeiten, bei dem zunehmenden Bevölkerungsdruck

und den immer kleineren Feldern? Man konnte nur verhungern, sich kärglich

durchschlagen, auswandern -

oder schaffen, produzieren, unternehmerisch tätig werden. Und das

letztere wurde dann noch unterstützt durch die Begabung zum Tüfteln

und Erfinden und durch das pietistische Arbeitsethos.

Als die ersten Maschinen

aus England ins Land geschmuggelt wurden waren es Maschinen, die vor allem

die Textilherstellung revolutionierten: Spinnmaschinen, mechanische Webstühle,

Strickmaschinen.

Da es in Baden und Württemberg

keine Kohle als Energielieferant gab (und deren Import unerschwinglich

teuer war, bis durch die verbesserten Schiffahrtswege und die Eisenbahn

Kohle billiger transportiert werden konnte); -

so

blieb das Wasser als wichtigster Antriebs-und Energielieferant:

in Mühlen, Hammerwerken,als Wasserräder zum Antrieb der Maschinen

in fast jeder Fabrik. Die Industrieansiedlungen waren darum lange Zeit

ganz an die Wasserläufe gebunden. Erst später wurden dann auch

die wasserunabhängigen Dampfmaschinen eingesetzt, bis um die Jhrhundertwende

die Elektrizität zur Verfügung stand.

so

blieb das Wasser als wichtigster Antriebs-und Energielieferant:

in Mühlen, Hammerwerken,als Wasserräder zum Antrieb der Maschinen

in fast jeder Fabrik. Die Industrieansiedlungen waren darum lange Zeit

ganz an die Wasserläufe gebunden. Erst später wurden dann auch

die wasserunabhängigen Dampfmaschinen eingesetzt, bis um die Jhrhundertwende

die Elektrizität zur Verfügung stand.

[Bild (Briefmarke BRD, 1997):

Schwarzwälder Wassermühle]

[Entwurf der Briefmarke: Otto Rohse]

Neben der Textilindustrie

spielten in der Anfangszeit der Industrialisierung vor allem die Papiermaschinen

eine wichtige Rolle.

10. Aufschwung der Industrie im Königreich Württemberg ab 1840:

Der große Aufschwung der Industrie wurde - jedenfalls in Württemberg - sehr stark durch staatliche industriepolitische Initiativen verstärkt. König Wilhelm I. war nicht nur an der Weiterentwicklung der Landwirtschaft stark engagiert, sondern auch an der Unterstützung der neuen Unternehmen durch finanzielle Unterstützungen, Ausbildung der Arbeiter (Industrieschulen, Polytechnische Hochschulen), Wissenstransfer, Aufbau des Eisenbahnnetzes. Die Gründung der Zentralstelle für Handel und Gewerbe 1848 mit Ferdinand Steinbeis als Leiter war dabei für die Industrieförderung besonders wichtig.

So wurden im Königreich

Württemberg ab 1840 eine Reihe von Firmen gegründet, die zum

Teil Weltruhm erlangten, - und die, teilweise wenigstens, heute noch bestehen:

- 1846 die Maschinenfabrik

Esslingen

- 1853 die Württ. Metallwarenfabrik

(WMF) in Geislingen

- 1857 der Hohner-

Musikinstrumentenbau in Trossingen

-

1859 die Spielwarenfabrik Märklin in

Göppingen

- 1861 die Uhrenfabrik Junghans

in Schramberg

- 1867 die Firma Voith in

Heidenheim

- 1872 die Mauser-Werke

in Oberndorf

- 1873 die NSU-

Fahrradwerke in Neckarsulm

- 1877 der Beginn des Filz-Näh-Geschäftes

Steiff

in Giengen

- 1883 die Daimler-Motorenfabrik

in Cannstatt

- 1887 die feinmechan. Werkstatt

von Robert Bosch in Stuttgart

- 1891 die Schuhfabrik Salamander

in Kornwestheim

- 1899 die Nahrungsmittelfirma

Knorr in Heilbronn.

11. Entwicklung im Großherzogtum Baden:

Im Großherzogtum Baden verlief

die Industrialisierung zunächst rascher und erfolgreicher als in Württemberg.

(Die erste mechanische Spinnerei Südwestdeutschlands wurde 1809 im

säkularisierten Kloster St. Blasien eingerichtet. - Die älteste

technische Hochschule Deutschlands wurde 1825 in Karlsruhe errichtet.)

Für die bessere Entwicklung

im Großherzogtum spielte es eine Rolle, dass Baden viel verkehrsgünstiger

lag als Württemberg mit seinen engen Tälern: In Baden bot die

Rheinebene einen hervorragenden Verkehrsweg, der dann auch noch durch einen

frühen Eisenbahnbau gut erschlossen wurde; Frankreich und die Schweiz

waren nahe Handelspartner; und mit Mannheim hatte Baden einen Großhafen,

um den sich bald große Industrien ansiedelten (siehe das Badnerlied:

"In Mannheim steht die Fabrik..."):

- 1859 wurde in Mannheim

die Landmaschinenfabrik Lanz gegründet

- 1865 wurde die Badische

Anilin- und Sodafabrik (BASF) in Mannheim gegründet.

- 1883 wurde die Motorenfabrik

Benz

& Cie in Mannheim gegründet.

In Baden gab es keine so starke staatliche Unterstützung der Unternehmen wie in Württemberg; hier war Baden liberaler als das fast noch merkantilistische Württemberg. Dafür kamen nach Baden viele Unternehmer vor allem aus Frankreich und der Schweiz mit Kapital und Unternehmensgründungen: Sie wollten nach der Gründung des Deutschen Zollvereins (1833ff) zumindest eine Filiale ihrer Firmen in einem Land Deutschlands aufbauen, um von den Vorteilen des einheitlichen Zollgebietes profitieren zu können. So gibt es aus jener Zeit eine ganze Reihe von Schweizer und Französischen Firmen in Baden.

Die geographische Lage Badens

war Chance und Verhängnis: Besonders nach 1871, als Elsaß-Lothringen

zum Deutschen Reich kam, war für Baden die Grenzlandsituation vorbei

und Baden lag mitten im Deutschen Reich, mit direktem Handelszugang zum

Elsaß.

Nach dem 1. Weltkrieg wurde

Baden seine Lage zum Verhängnis: Zunächst kam das Elsaß

1919 wieder zu Frankreich, Baden war also wieder Grenzland. Dazu wurde

Baden nach 1919 fast ganz von Frankreich besetzt. Die wirtschaftliche Entwicklung

Badens wurde dadurch enorm erschwert.

Das wirtschaftliche Schwergewicht

hat sich danach immer stärker nach Württemberg hin verschoben.

12. Industrialisierung im 20. Jahrhundert:

Im 20. Jahrhundert tritt die Bedeutung der Textilindustrie, die lange Zeit "Leitindustrie" in Baden und Württemberg war, zurück. Neue Schwerpunkte sind der Maschinenbau, und es dominieren zunehmend die Fahrzeug- und Luftfahrtindustrie mit der notwendigen Zulieferer- und Reparaturindustrie.

-

1902 entwickelt Bosch den elektrischen Magnetzünder

-

1902 entwickelt Bosch den elektrischen Magnetzünder

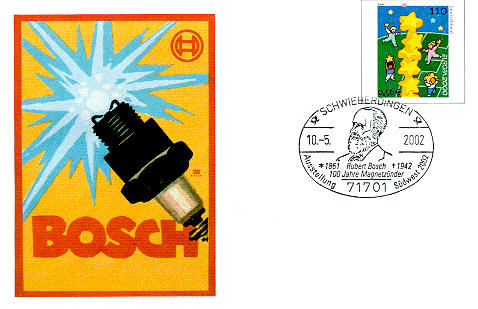

[Bild (Stempel und Schmuckblatt 2002):

Portrait Robert Boschs; 100 Jahre Magnetzünder; Zündkerze]

- 1908 wird die Luftschiffbau

Zeppelin

in Friedrichshafen gegr.

- 1909 werden die Maybach-Motorenwerke

gegründet

- 1914 gründet C.Dornier

die Flugzeugwerke Friedrichshafen

- 1926 entsteht die Daimler-Benz-AG in

Stuttgart

- 1931 entsteht die Porsche-AG

in Stuttgart.

Räumlich lassen sich 9 Bereiche besonderer industrieller Dichte (oder: industrielle Ballungsräume) ausmachen: In Baden die Wirtschaftsräume Mannheim-Heidelberg, Karlsruhe-Pforzheim, Mittelbaden um Lahr und Offenburg, Hochrhein, Konstanz und Singen. In Württemberg sind es das Industriegebiet Mittlerer Neckar um Stuttgart, Raum Reutlingen- Balingen- Ebingen, Ravensburg und Friedrichshafen, Raum Aalen- Heidenheim.

In Baden-Württemberg bestehen eine ganze Reihe weltbekannter Firmen, die auch Großfirmen sind (z.B. Bosch, Daimler; siehe dazu die Übersicht in der nebenstehenden Spalte). Darüber hinaus ist die Industrie stark mittelständisch geprägt, mit vielen kleineren Firmen, die auch außerhalb der industriellen Ballungszentren tätig sind. Große und kleine Firmen prägen den Charakter einer exportintensiven Verarbeitungs-, Veredelungs-, und Qualitätsindustrie, die für Baden-Württemberg typisch ist.

13. 2003: Die 20 größten Handelsunternehmen in Baden-Württ. (Stand 2003)

Die Rangfolge der nach Umsatz im Jahr 2003 größten Handelsdunternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg ergibt folgendes Bild (wobei die Nr.1, Schwarz-Gruppe Neckarsulm, einen Umsatz von ca. 30 Mrd. € ausweist und die Nr. 20, Heine- Gruppe Karlsruhe, einen Umsatz von ca. 1 Mrd. €):

1. Schwarz-Gruppe Neckarsulm

(Einzelhandel: Lidl, Kaufland)

2. Celesio, Stuttgart (Pharma)

3. Phoenix, Mannheim (Pharma)

4. Schlecker, Ehningen (Drogeriemärkte)

[der seit 2012 insolvent ist]

5. Edeka Südwest, Offenburg

(Groß- und Einzelhandel)

6. Würth, Künzelsau

(Schrauben, Befestigungstechnik)

7. RIC, Ditzingen (Fachhandelskooperation)

8. DM Drogeriemarkt, Karlsruhe

(Drogeriemärkte)

9. Bauhaus- Gruppe Mannheim

(Baumärkte)

10. Intersport, Heilbronn

(Sportartikel)

11. Müller, Ulm (Drogeriemärkte)

12. Emil Frey, Stuttgart

(Fahrzeughandel)

13. Fiat Automobil, Heilbronn

(Fahrzeughandel)

14. Interpares Mobau, Karlsruhe

(Baustoffe)

15. Zeppelin, Friedrichshafen

(Baumaschinenhandel)

16. Der Kreis, Leonberg

(Einkaufsverbund)

17. VKG Ver. Küchenfachhandel,

Pforzheim (Einkaufsverbund)

18. Klingel, Pforzheim (Versandhandel)

19. Schneidersöhne,

Ettlingen (Papierhandel)

20. Heine Gruppe Karlsruhe

(Versandhandel)

(Rangreihe der Spitzenreiter nach der Stuttgarter Zeitung vom 31.7.2004)

[Rangreihe der 50 größten Industriekonzerne: siehe linke Spalte]

http://www.lpb.bw.de/publikat/politischelandeskunde/kpl_08.pdf

http://www.landesmuseum-mannheim.de

http://www.pantel-web.de/bw_mirror/history/handel.htm

Willi A. Boelcke: Die Industrialisierung - Bedingtheiten im Südwesten. Aufsatz in dem von R.Rinker und W. Setzler herausgegebenen Sammelband "Die Geschichte Baden-Württembergs", Theiss-Verlag 1986

Frank Lang u.a.: Industrialisierung in

Württemberg. / Gewerbeförderung / Die Landwirtschaft.

Kapitel im Ausstellungskatalog zur Landesausstellung 2007: "Das Königreich

Württemberg. 1806 - 1918. Monarchie und Moderne". Thorbecke-Verlag 2007

Lexikon

Geschichte Baden+Württemberg: Industrialisierung

in

B.+W.

Lexikon

Geschichte Baden+Württemberg: Industrialisierung

in

B.+W.